A settembre 2025, come Wisedāna Foundation abbiamo avuto il privilegio di incontrare Ghesce Tenzin Tenphel all’Istituto Lama Tzong Khapa (ILTK) di Pomaia, uno dei centri buddhisti più importanti d’Italia e d’Europa. Fondato nel 1977 dai maestri Lama Thubten Yeshe e Lama Zopa Rinpoche, ILTK è affiliato alla rete internazionale Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (FPMT) ed è oggi un punto di riferimento per lo studio e la pratica del buddhismo tibetano, avendo anche ospitato più volte in visita Sua Santità il Dalai Lama.

Durante l’incontro con Ghesce Tenzin Tenphel, abbiamo ricevuto un insegnamento prezioso sulla generosità: parole che, pur semplici nella forma, contenevano una profondità che ancora risuona in noi.

Per chi non ha familiarità con i termini della tradizione buddhista tibetana, “Ghesce” è un titolo accademico che corrisponde, per impegno e profondità dello studio, a un dottorato in filosofia buddhista. Rappresenta un grado riservato ai grandi studiosi della scuola Gelug – la stessa del Dalai Lama – che vi giungono dopo decenni di riflessione, dibattito e pratica contemplativa.

Prima di incontrare Ghesce Tenzin Tenphel, ci siamo fatti raccontare la sua storia. Nato in Tibet, come molti altri monaci e monache della sua generazione ha dovuto lasciare il Paese in seguito all’occupazione cinese, entrando a far parte della diaspora tibetana. In India ha iniziato la sua formazione al monastero di Sera Je, dove ha completato gli studi di base. Ha ottenuto il titolo di Ghesce Lharampa, che richiede almeno ventitré anni di studio rigoroso, e successivamente ha proseguito gli studi al Gyuto Tantric College. Dal 1998 vive in Italia come insegnante residente all’ILTK. È riconosciuto per la sua straordinaria capacità di trasmettere concetti profondi con semplicità e buonumore.

Le pāramitā

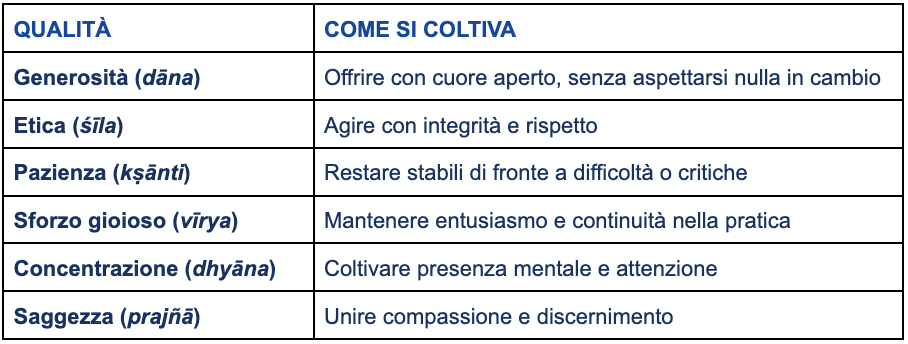

Durante l’insegnamento, Ghesce Tenzin Tenphel ci ha ricordato che la generosità non è soltanto un gesto esteriore, ma è soprattutto una qualità interiore da coltivare. Nel buddhismo tibetano, questa virtù è conosciuta con il termine sanscrito dāna – esatto, lo stesso “dāna” al centro del nostro nome e del nostro lavoro come Fondazione – e viene considerata la prima delle pāramitā, ovvero le “perfezioni” che dovrebbero guidare il nostro cammino spirituale.

Le pāramitā sono qualità che ogni praticante dovrebbe coltivare per ridurre l’egoismo, liberarsi dall’attaccamento e camminare verso la liberazione dalla sofferenza. Non si tratta di ideali astratti, ma di virtù molto concrete che hanno applicazioni dirette nella vita quotidiana e nelle relazioni con gli altri.

Nelle varie tradizioni buddhiste esistono elenchi diversi di pāramitā. Nella scuola Theravāda, diffusa soprattutto in Sud-Est asiatico, si contano dieci perfezioni, mentre nel Mahāyāna si parla di sei. In entrambe le tradizioni, però, la generosità è al primo posto, e spesso viene descritta come porta d’ingresso verso le altre virtù.

Le sei pāramità nel buddhismo tibetano

Secondo l’insegnamento di Ghesce Tenzin Tenphel, un atto di dono può essere fatto in modo superficiale, ma la vera generosità fiorisce solo se sostenuta dalle altre qualità, che ne custodiscono la purezza e la forza trasformativa.

L’etica ci ricorda che non basta donare: conta anche il modo in cui viviamo. Se la nostra condotta è incoerente, il gesto di generosità perde parte della sua forza. La pazienza è necessaria perché non sempre il dono ha l’effetto che desideriamo. A volte riceviamo critiche, lamentele, accuse, e senza pazienza la nostra motivazione profonda rischia di incrinarsi. Lo sforzo gioioso rende la pratica del dono sostenibile nel tempo: non un obbligo, ma un atto vissuto con entusiasmo e leggerezza. La concentrazione ci aiuta a non distrarci: quando doniamo, siamo davvero presenti all’atto che compiamo e nella nostra buona intenzione. Infine, la saggezza ci guida nel discernere come, quando e a chi donare, evitando che le nostre risorse vengano sprecate o usate in modi che non portano beneficio reale.

Quando queste qualità accompagnano la generosità, il dono diventa più di un semplice scambio: si trasforma in una pratica capace di alleviare la sofferenza e rafforzare i legami di interdipendenza che ci uniscono.

I tre elementi inseparabili della generosità

Parlando di generosità, Ghesce ha sottolineato un fatto quasi ovvio ma spesso dimenticato: il gesto generoso non è mai un atto isolato. Ogni dono si regge infatti su tre elementi inseparabili: chi dona, ciò che viene donato e chi riceve. Nessuno di questi elementi esiste senza gli altri due.

Il donatore è colui o colei che coltiva l’intenzione di offrire, libera dall’avarizia e sostenuta dal desiderio sincero di portare beneficio. Il dono può assumere forme diverse – denaro, tempo, cibo, conoscenza, cura – e non si misura tanto dalla quantità quanto dalla qualità dell’intenzione che lo accompagna. Il destinatario, infine, non è mai una figura passiva: è grazie a chi riceve che il donatore può esercitare la propria generosità. Senza questa relazione, il dono non potrebbe realizzarsi.

Questa riflessione, semplice e potente, ci porta a riconoscere l’interdipendenza che lega i tre elementi. Chi dona è sullo stesso piano di chi riceve, e li unisce la dinamica del dono che porta beneficio a entrambi. Inoltre, la vita cambia sempre e se oggi siamo noi a offrire qualcosa a qualcuno, domani, in circostanze diverse, potremmo essere noi a ricevere.

Mantenere la purezza dell’intenzione

Praticare la generosità significa anche accettare che non tutto andrà come immaginiamo. Chi riceve il nostro dono può reagire in modi diversi: con gratitudine, con indifferenza o persino con critica. Se lasciamo che queste reazioni condizionino la nostra motivazione, la generosità si incrina e rischia di trasformarsi in frustrazione o avversione.

Per questo, il maestro ha ricordato l’importanza di coltivare una mente stabile, che non si lascia turbare dagli alti e bassi delle circostanze. La vera generosità non cerca riconoscimento né ritorno, ma nasce dal desiderio autentico di portare beneficio. Donare non è un modo per rafforzare il proprio ego, ma per aprire uno spazio di connessione e di compassione.

Vivere la generosità in questo modo significa sviluppare equanimità: vedere nell’altro non qualcuno “più in basso” a cui concediamo qualcosa, ma un essere vivente simile a noi, che oggi riceve e domani potrebbe trovarsi a donare. È questo sguardo equilibrato che trasforma il dono da semplice gesto a pratica interiore capace di alleviare la sofferenza.

Gratitudine per l’insegnamento

Quando il maestro ha concluso il suo insegnamento e ha lasciato la sala, nelle nostre menti e nei nostri cuori è rimasto un silenzio denso, in cui risuonano le sue parole. Abbiamo avuto l’occasione di arricchire un tema che ci accompagna ogni giorno: la generosità come pratica che trasforma tanto chi dona quanto chi riceve.

È stato un privilegio poterlo fare guidati dallo sguardo chiaro e dalla risata genuina di Ghesce Tenzin Tenphel, che con semplicità disarmante ci ha ricordato come la generosità autentica sia libera dall’ego, sostenuta dalla saggezza e radicata nell’equanimità. Una generosità che riconosce l’interdipendenza tra chi dona e chi riceve, e che non si lascia scoraggiare dalle difficoltà o dalle reazioni inattese.

Siamo grati a Ghesce Tenzin Tenphel e all’Istituto Lama Tzong Khapa per l’accoglienza e l’opportunità di dialogo. E siamo grati anche a chi legge: perché ogni riflessione condivisa è già un seme di trasformazione.

Scrittura e revisione editoriale a cura di Marta Turchetta

Foto di Pexels